Ева, Чапаев, Зевс и Чуйский тракт / "Владимир Фатеев. Живопись, графика, театр, ученики"

Выпуск №8-148/2012, Выставка

В Новосибирском государственном художественном музее проходила выставка работ известного живописца и сценографа Владимира ФАТЕЕВА и его учениц, выпускниц театрально-декорационного факультета Новосибирского государственного художественного училища.

Акт 1. Ученики (девочки)

Понять пространства внутренний избыток

И лепестка и купола залог.

Большой, подобный флорентийскому Санта Мария дель Фьоре, белый купол лишен основания. Он полусферой закреплен на стене и приземлен. Он - крышка, он - колпак, из которого не выбраться. Белое на белом - цвет трагедии. Стена, купол, пол - все такое совершенное и стерильное, что не выпустит из тисков обреченных юных героев, Ромео и Джульетту - стерильно и безупречно. Правда, в одном из окон-иллюминаторов под куполом свободный, безотносительный к земной конкретике взгляд рафаэлевского ангелочка - важный знак безучастной вечности и в то же время святой солидарности. Это макет, сценографический образ будущей шекспировской постановки. Автор - Ира Власенко, всего лишь третьекурсница художественного училища, но метафоричность, собравшая в пучок все смыслы миллионы раз осмысленной и профессионально простроенной сценической истории, впечатляет.

«Гамлет». Козинцев, Брук - все это есть в курсе истории искусства. Но перед нами замысел высокой трагедии, решенный профанными средствами и вдруг обретающий чудовищно болезненную интонацию. Весь сценический помост и задник заблокированы плотно уложенными друг к другу полосатыми матрасами. Убогими, рыхлыми, кажется, что даже вонючими, плотно трамбующими все, что принадлежит миру внутри. Это глухой Эльсинор. Образ гамлетовской тюрьмы, мягкий по качеству, но удушающий по сути и по функции. Символика полосатой робы заключенного и ватной непропускаемости фактуры - основное иносказание замысла. А на этой рыхлой ряби персонаж. К примеру, Клавдий - босховский синтез человека и монструазного конструкта, человек-ухо, держащий в корявой ручонке флакон с надписью «Яд». Тот же третий курс того же художественного училища. (Автор Света Жукова, 3-й курс НГХУ, 2009.)

Макет к спектаклю «Вкус меда» Ш.Дилени. Дом, в который вселяются мать и дочь, похож на продырявленную насквозь картонную коробку. Его единственная «стена» насквозь пробита дырами. Сквозь эти дыры проникает призрачный внешний мир, образуя тревожные и завораживающие в строгой графичности полосы света и тени. В этой чересполосице будут двигаться персонажи. Если картонные продырявленные стены - метафора мучительно рушащейся любви и отсутствия понимания между героями, то второй план - пространство свободы - обозначен как набережная с пышными пальмами. В первом действии мать и дочь придут из этого мира в удушливые трущобы, во втором мать уйдет в него, а когда героиня встретит своего избранника - негра Джимми, стена упадет, появится столик в кафе - знак возможного выхода из тупика. Важны возможности мизансцен: кровать, которая перемещается в ходе действия, как основное место существования героев. А еще чемоданы, в которых заключен весь жизненный скарб героев - деталь художественного осмысления, концентрирующая смысл. А чего стоит остроумный контрапункт: горделивый американский флаг, привинченный в центре ущербной и болезненной обстановки выживания героев. (Света Прищепа, НГХУ, диплом 2010-го). Но не только эта работа С.Прищепы вошла в экспозицию. Удивительно стильны эскизы к «Вестсайдской истории»: музыкальные ритмы Бернстайна как будто получили зеркальное отношение в акварельных эскизах: ритмы музыки стали ритмами набросков образа спектакля. А еще гоголевская «Шинель» (эскизы Школы-студии МХТ, 1 курс) - трогательное, своеобразное чувствование темы и атмосферы великой, все начинающей и все продолжающей петербургской повести.

Гоголевское фантастическое и реальное в его «петербургском тексте» - предмет упоительный.

В композицию петербургского мира, созданного для спектакля «Нос», входят арка, два шкафа, зеркало, биржа и ростральная колонна. Обыгрываются стулья, которые, с одной стороны, обозначают пространство «земного мира», с другой, становятся иносказанием разводимых мостов, а в одном из эпизодов мистически «стекают» из одного уровня пространства в другой.

До ухода Носа плоскость сцены - это основание мира в его обычной позиции, после ухода Носа мир перевертывается, и все элементы композиции зависают в воздухе, становятся подвешенными, как знак небывалого, невозможного состояния вещей. Для череды мест действия (дом, трактир, Невский проспект, комната Ковалева) используются остроумные условные обозначения. Например, сцена в трактире обозначена определенной расстановкой стульев и вывеской «Трактир». Так фантасмагорически ощущает предмет в макете и эскизах Света Жукова (НГХУ, диплом 2010-го).

Григорий Горин, «Поминальная молитва» по мотивам Шолом-Алейхема. В центре макета старый, затертый помост, на котором располагается некое подобие дома, имитация дома, состоящего из намеков на строение: кривое окно, кресты перегородок. А вписано это жилище в центральный, стержневой образ - дерево как знак рода, племени, общечеловеческого древа. Дерево незыблемо, в то время как дом в финале будет разрушен. А ко всему этому смелое, даже рискованное решение: раскрытие еврейского мира через образы Шагала. Они поэтически наполняют атмосферу будущего спектакля, они в знаковых, узнаваемых элементах рассеяны в пространстве: это и синее дерево, и красные куры на ветках, и зеленая корова за загородкой, в свадебных костюмах они будут вписаны в наряды персонажей. При стильном лаконизме среды костюмы необыкновенно насыщенны и говорящи. Прием с Шагалом не просто адекватен пьесе, он становится ключом для прочтения материала. Причем это не ассоциативный ход, а прямая цитация, обогатившая и цветовое и смысловое решения.

А еще белая печь с сажей заслонки по центру композиции, так же как черные с белыми деталями еврейские костюмы - жуткий и выразительный знак темы. В финале на дереве загорятся свечи, заиграет музыкант и появится деревянная христианская церковка, внесшая столько трагизма в судьбу героев. (Автор Марина Ивашкова, НГХУ, диплом 2010-го.)

В основе решения Альбины Ахметбаевой игра с заборами, с этим характерным знаком купеческого замоскворечного мира. Именно он лег в основу конструкции - центрового станка, совмещающего в себе сразу несколько мест действия. При том что фактура одинакова, весьма разнообразными оказываются богатый забор купчихи Белотеловой, бедный, облезлый заборишка Бальзаминовых, усыпанный пошлыми розочками заборчик сестер Пеженовых. Заборная конструкция динамично меняется по ходу действия: открываются окошки, вращается ось, а в финале как метафора сумасшедшего дома она завертится в безумном неукротимом вращении. Венчают станок из заборов мещанская пара любящих лебедей и коняжки.

Вторым элементом сценографического образа становятся сады - не менее точная метафора эдема женитьбы, усыпанного райскими яблочками. Эти сады статичны в положении кулис, но и мизансценируют отдельные эпизоды, меняя геометрию своего расположения. Костюмы в этом замысле выполнены в геометрической манере с адекватным стилистике пьесы орнаментальным насыщением.

Литературная сказка Лали Расеба «Придет человечек» малоизвестна. Мир существ в этом сюжете странен и фантастичен: это семья домовых, из дома которых ушел любимый хозяин, это фантастическое существо из подполья, не любящее людей, это забредшие на огонек гости. Герои - ирреальные сущности, принявшие облик человека. Такая сценическая природа персонажей более всего раскрывается в эскизах костюмов. Они выполнены в технике «нетвердого рисунка», как бы имитирующего расплывчатость героев, при этом обозначающих интересность характера каждого из них.

Сценография, прогнозирующая этот спектакль, - некий дом вообще, существующий вне времени, вне каких бы то ни было национально-этнических характеристик. Автор придумывает конструкцию, которая обозначает и стены, и абрис дома. Очень созвучны теме пьесы цвет и фактура заброшенного в лесу дома: мертвенно-зеленый, линялый, почти призрачный и печальный.

Композиция из нескольких ярусов: помост-пол, на котором минимум предметов. Основной - кровать утраченного хозяина и его тапочки, бережно хранимые домовыми, вертикаль трубы, в которой обитатели постоянно несут дежурство ожидания человека, люк в подполье, из которого выходит соседствующая нечисть.

Смысловой центр дома - дверь, в которую нельзя выйти, но в которую может вернуться хозяин, а значит, важен его портрет рядом с дверью. Все это обволакивает атмосфера грустной поэтичности. При всей прозе жизни героев. (Автор Ира Власенко, диплом 2010-го.)

Макет и эскизы к Стивенсону, к инсценировке, сделанной для мюзикла. Жанр, современность интерпретации диктуют стиль, манеру, приемы. В основе сценографии этого «Острова сокровищ» знаковая деталь - условный нос корабля, располагающийся на старинной карте, отсылающей воображение зрителя к романтике дальних странствий и легендарных событий. Дополняют композицию ажурные снасти, создающие вертикальную наполненность пространства, и оригинальная графическая имитация морских волн. Лаконизм среды оставляет возможности режиссеру решать задачи музыкально-пластической постановки, имеющей сцены массовки и многофигурных, групповых взаимодействий героев.

Но главное - модерновый, стилизованный способ видения сценической истории. Это, в первую очередь, Джимми Хопкинс - современный человек, который во сне мысленно переносится в экзотические пиратские сферы. Отсюда в эскизах персонажей - синтез ключевых выразительных элементов исторического облика пиратов с чертами облика современных людей, а в связи с этим - более сложная характерность, адекватная современной стилистике музыки спектакля. Но главное, манера, графический способ: эти пираты - стиляги, в их телах, физиономиях, позах - концентрат молодежной панк-культуры, абсолютно свежий взгляд на тему. (Саша Павлова, Диплом 2010-го.) Великолепны и ее эскизы, сделанные в смешанной технике, к «Ходже Насреддину», передающие стилевую экзотику восточного мира.

Чудный, теплый, лукавый кукольный Восток. Он возник в связи с инсценировкой известной восточной сказки «Али-Баба и сорок разбойников», сделанной Вениамином Смеховым. Стал основой для музыкального спектакля, имеющего свои жаровые особенности, музыкально-пластическую номерную структуру. Сценографическое пространство в этом макете заполнено частично движущимися, частично стационарными песочными горами-холмами. Такие визуально-ассоциативные формы образуют палатки с прорезями, которые функционально становятся станками для работы актеров, изображающих как главных героев (Али-Бабу, его жену Зейнаб, его алчного брата), так и многоликую массовку. А еще прием, когда на фоне и с помощью метафорических декораций всю конкретику действия играют люди. Это люди-горы, люди-дома, люди-деревья и даже люди-дворцы. Их головные уборы - второй пласт декораций. Так действует остроумный ослик на человеческих ногах, так работает человек, являющийся халатом с сокровищами. Так забавно высовываются из холма-палатки комические физиономии разнообразных действующих лиц. Мизансценически замысел очень оживляет и разнообразит и без того заводное действие сказки. Нельзя не заметить игру художника с персонажем на авансцене - это суфлер-персонаж, точно так же обитающий в своей будке-холмике.

А эскизы к спектаклю - самоценные эстетические объекты с тщательным освоением восточной орнаментики, но не меньше - с игрой воображения по этому поводу: формы и краски восточных одежд столь пестрой и многонаселенной сказки - чудесный эксперимент обыгрывания традиционных мотивов.

И, конечно, еще одна метафора, заключенная в придуманном заднике: мутное неопределенного цвета полотно - синоним мутной, неразгадываемой таинственности обстоятельств сказочного сюжета. (Алина Ломенкова. Диплом 2010-го.)

Заметны и еще два художественных почерка. Бунинские «Сны Чанга» в интерпретации Кати Швецовой, которая так прозренчески создает тонкий, атмосферный, лирический контекст этой проникновенной прозы. И несколько работ Алисы Юфа: «Новая машинка», «Полуостров Россияночка», «Про моряков» и совершенно офигительные «Тетки» - образ того, что суть всего нашего русского мира, его приметы, его странная и страшная полнота в фигурах трех русских женщин, запечатленных в совершенно оригинальной манере письма.

Сегодня трое из учениц Владимира Фатеева учатся на факультете театральных художников в Школе-студии МХАТ, трое - в Петербургской академии театрального искусства. Но, будучи приверженными мастеру и родному училищу, нынешние столичные студентки приезжают домой на каникулы. Именно это частное, легкомысленное время вместе со своим учителем они посвятили созданию совместной выставки «Владимир Фатеев. Живопись, графика, театр, ученики». И далее имена, такие любимые и памятные в Новосибирске, а вскоре, вполне возможно, они украсят афиши самых интересных и событийных спектаклей страны: Света Жукова, Марина Ивашкова, Алина Ломенкова, Саша Павлова, Юля Перминова, Света Прищепа, Катя Швецова, Алиса Юфа, Альбина Ахметбаева, Ира Власенкова, Диана Ачоян. Окинув взглядом совсем недавние работы, а также новые, привезенные с собой из театральных вузов (как хороши были учебные задания за 1-й курс по макету пространств «Эрмитажа» - «Белая столовая» Юли Перминовой и «Кабинет Николая I» Алины Ломенковой!), можно с удовольствием воскликнуть: «Матросики - на вахте!» или по-мандельштамовски:

Быть может, прежде губ уже родился шепот

И в бездревесности кружилися листы,

И те, кому мы посвящаем опыт,

До опыта приобрели черты...

Акт 2-й. Мастер

Он опыт из лепета лепит

И лепет из опыта пьет.

Отдав первый, парадный зал своим воспитанницам, известный живописец и признанный театральный художник Владимир Фатеев расположил свои работы последних лет в трех залах последующих. Отнюдь не в хронологии и не в тематическом подборе, но эта экспозиция кажется удивительно гармоничной, хотя и с лукавым коленцем, порой «вылезающим» в этой концепции: непредсказуемо-невыразимые краски мироздания мерятся значимостью с фантастическими композициями простых, казалось бы элементарных, общеизвестных сюжетов. Цвет-композиция, привычное-неожиданное, библейский момент-натюрморт, живопись-графика-театральные эскизы... Нет доминанты, нет очевидной логики, но есть бессознательное ощущение целостности: поиска, приема, мировоззрения, чутья. Путешествовать по такому «концепту» - занятие любопытное и приятное.

Первые шаги зрителя. Справа «Карамельки» (х.м., 2011). На белом фоне треугольные подушечки, замассированные чередованием своих полос в целостность отдельностей. Фактурные, с надутыми брюшками, неброские по цвету, но так насыщенные своей материальной плотью, что возникает ощущение особого тугого смачного вещества. Следом «Балерины. Репетиция» (х.м., 2008). Пестрота низа, являющегося сценой, незаметно перетекает в черную с желтыми цветами гладь, хотя, скорее, массу, озера, а по кайме его четыре лебедя, а сверху пестрый пейзаж, а еще сверху жирное закатное солнце... Такая композиция пластов организуется диагональю. Ее строят балеринки с комически искусственными восьмерками ручек и ножек. Болванки их кукольных головок обращены вправо, а четверка китчевых лебедей (ироничная пара пачкам танцовщиц - вечного «лебединого озера») плывет влево, уравновешивая движение центральных фигур в этом перенасыщенном мире театрального действа. Иносказание театра, со всей его пошлостью, которая и есть освященная суть его существования.

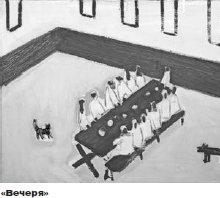

А слева завораживающе тихая «Вечеря» (х.м., 2006) Молочно-серая среда - среда печали, отрешенности от реального цвета жизни. По диагонали ее прорезает стол, за которым 12 библейских фигурок в какой-то спокойной энергетике пребывают в своем знаковом единении. Но важность символического момента разряжают два существа: слева кошка - атрибут простой домашности в столь монументальной ситуации, а справа в живой динамике, с раскрытым ртом и эмоционально поднятым хвостом домашний пес, не менее нарушающий мистериальную застылость застолья. Это одна из работ, дающая ключ к поэтике Фатеева, в которой миф воплощается как стихия жизни, новой воображенной, освященной теплотой чувства и собственным правом на изложение.

Рядом «Иуда» - пятичастная раскладка образа. Живописец использует прием фотографии: предмет, его деталь, вид слева, вид сбоку... Четыре квадрата - ипостаси этой натуры (лохматое чудовище, больной, отчаянный взгляд, фигура, отделенная от всего в одичалость какой-то странной природы), а пятый квадрат в верхнем ряду - простое зеркало: добавьте к осмыслению граней вечного греха свое отражение. Шутка творца. В смысле того, который склеил в свой «кубик-рубик» кусочки идеи, запечатленной маслом на холсте.

Его нескончаемый сюжет про Адама и Еву - нежнейший космос, трогательный и невинный. Именно из неведения этих детей потом произойдет все, но ни страха, ни грозы, ни греха - нет! Только беззащитный и неподсудный опыт милых куколок в чистоте их беззащитного неведения. Весь мир последствий ничто перед наивностью и безответственностью ребенка-Евы, ребенка-Адама, малышей-зверушек, населяющих Эдем и так забавно подсматривающих за главными героями. Эти львы, антилопы, медведи и птицы - детские игрушки с симпатичными мордашками, смешные звериные дети, равные обреченной на никому из них неведомый поступок библейской паре: малышам-людям.

Одна работа - «Адам и Ева» (х.м., 2000). Древо, две ласковые детские фигурки держат с двух сторон яблоко-свечку, вокруг них полукруг мирозданья, отмеченный уютными шариками-кронами деревьев райского сада, из-за них пугливо подглядывают за парочкой удивленные новизной события зверьки (лев, тигр, олень). Вторая - «Ева. По яблоки» (х.м., 2011). Белое тельце детеныша-Евы, взбирающееся по стволу как животное, застыло в момент середины пути - «остановись, мгновенье, ты...» Эта картина по названию и по способу изображения героя рифмуется с холстом «Два медведя. По ягоду» (х.м., 2010). Мишка с пышными, трогательными ресничками завис сбоку на дереве, как будто приостановив цель добычи сочных, красочных земляник, почти равных ему по размеру, смотря на нас, зрителей, ставших свидетелями его восхождения. Ева и Мишка застыли в одной позе, в плоской фиксации сбоку, подобно знаку, закрепленному на столбе - смешно, трогательно, даже катарсично - по умилению. А еще «Ева» (х.м., 2011) - самодовольная дурашка, выгуливающая свое тело среди цветов, равных ей по величине и по весомости красоты, «Лев, павлин и Ева» (х.м., 2010) - топографическая картина рая на троих.

К этой теме примыкает и «Искушение» (х.м., 2011). Та же полусфера космоса-сада, опять смешные и взволнованные соглядатаи. Ева сидит под древом, которое остроумно обозначено нарочито примитивной веткой с тремя, выстроенными в ряд, как бы «всучаемыми», рекламно-агрессивными яблоками, собственно даже не яблоками, а знаками соблазна. А к тельцу не ведающей агитки Евы вытянул голову змей, и собственно даже не змей, а тоже некая смастеренная вещица-функция. Но при ироничной обобщенности составляющих сюжета поэтичность райского мира и развернувшейся в нем истории не уходит.

И, наконец, еще одна версия первородного события - «Любовники. Адам и Ева» (х.м., 2011). Фиолетовая ночь, лимонные шарики яблок - они и звезды на небе, и плоды на ветвях - какое-то у них, у дерева и неба, свое созвездие. А внизу два тела: светлое Евы и темное Адама. Они слились в ниспадающую парную дугу: и двучастны, и неразделимы. Невероятно красивая пластика любовного соития, в котором не читается плоть, но звучит эстетизированное чувствование союза, чистого и грациозного.

Другой ряд картин, причем не представленный вместе, а разбросанный в этой дерзкой якобы безкомпозиционности экспозиции, - о другой мифологической паре. Вот «Зевс и Европа» (х.м., 2006). Это холст из двух пространств. Сверху Зевс - плотный бычок с отчаянно синими глазами, рыжей челкой, розовыми ушами и фиолетовыми губами. Цветная, аляпистая славная морда. Он лежит, приукрашенный еще и красной кисточкой своего хвоста. Снизу Европа - обнаженная дева (девка, телка, простолюдинка того же милого крестьянско-бычковского сорта). Ее белотелая натура (Маха из совхоза!) приняла выгодную позу на красном клетчатом коврике, углом его прикрыв местечко пониже пупка. Уродки-шарики, мирно легли ее ножки с красными игривыми ноготками, ломливо расстелив в разные стороны лишь ступни. Ручки позерски обвили сияющую головку, на которой два румяна, две синих щелочки глаз. Вокруг пространства-жизни Зевса все темно-сине, но с бело-розовой зефировой каймой. Вокруг Европушки все темно-серо, но с нежно-розовым рантиком - «приятственной» охранностью девицы. И еще «Зевс и Европа» (х.м., 2008). Сюжет уже не статуарный, но в действии: красный телок Зевс выпятил внимательную, заинтересованную мордашку, а красотка (красная, как солнце) уже по пояс выходит из воды. Сзади этой встречи бушуют яркие сине-зелено-желтые краски ликующего мира. Миф перевернут, раскрашен, исполнен совсем иного судьбоносного смысла, но так праздничен и многозначен! Есть и другой вариант истории этих двоих - «Зевс и Европа». Он становится продолжением модели актуальной секс-самочки и бога-дурашки у нее на поводу.

Рядом - «Чапаев» (х.м., 2011) - снова перебивка, но снова перекраивание в наивно-трогательную форму привычно-будничного мифа. Полотно в темно-синей широкой кайме - знак запечатанности мифа. Внутри, внизу - черный треугольный угол берега у мутно-белого поля реки. В нем по пояс на поверхности раскинул руки нарочито усатый человечек. А из верхнего угла вражина-пулемет извергает три пули, и они, как в рисунке ребенка, пунктиром направляются в сторону гибнущего полутельца. Может, в такой лукавой бесхитростности каждому из нас дано заново на мгновенье ощутить нотку детской солидарности со смертью героя? Другая версия всем столь знакомого мифа недавно ушедшей эпохи - «Буденный и Чапаев» (х.м., 2011). У закрытых, но манких по цвету дверей академии, жмут друг другу руки две легендарные кукляшки. Какой-то иномирно синеглазый Чапай в непременной бурке и красном революционном галифе, с неотменимой шашкой на боку, но уже с портфелем! И пышный, похожий на городового, красный командир Буденный, одной рукой указуя на светлый путь знаний, а другой прижимая книжку - новую вещицу в комплекте своего бравурного образа. Лубочная форма передает бесконечный комизм истории и детскость столь недавнего советского сознания. К этому опусу примыкают близкие по стилистике «Буденный - слушатель военной академии им. Фрунзе» (х.м., 2011) и «Георгиевские кавалеры» (х.м., 2010) - бравая компания немеркнущих героев далеких битв. Принцип «фото на память» здесь окрашен отсветом наивной значительности этих далеких судеб и живой плоти народного мироощущения. А еще «Петька и Анка» (х.м., 2010), утопающие в «райском» саду любви, колористически изобильно обволакивающем героическую парочку.

Еще два холста на выставке явно автономны, но, вывешенные рядом, образовали диптих, вступили в диалог. Это «Влюбленный еврей» (х.м., 2011) и «Невеста» (х.м., 2010). В первом симпатичная особь мужского пола с большущим выразительным глазом и невероятно выступающим носом, в профиль, устремлена к неведомому объекту, держа в руках уже практически даримые тюльпаны. Фон белый, рамка голубая. Во втором на желтом фоне, в золотой раме как-то сурово-самоохранительно смотрит прямо на мир немолодая дева - ее лицо округло в пику остроте черт мужчины, но выраженье стойко и принципиально. Только в руках ее округлые, бесцветные, какие-то покойные цветы - ни шанса конкуренции с теплыми тюльпанами возбудившегося в неприступный адрес бесхитростного претендента.

Две работы посвящены столице Сибири: «Новосибирск. Первомай» (х.м., 2010) и «Новосибирск. Праздник» (х.м., 2010-11). У некоторых зрителей возникло созвучие с полотнами Николая Грицюка, не в смысле письма, а в буйстве хаотичной пляски красок, ярких, безумно свободных и динамичных. Но феномен здесь другой, сугубо фатеевский: в двуплановой композиции остроумно узнаваемы архитектурные знаки города, только переосмысленные манерой наивного изображения и комбинирования, а второй план - условный - это то самое скалисто-брусочное нагромождение цветовых деталей, из которого рождается и ощущение массива праздника, и чувствование колористического изобилия жизни.

А еще «Рождение игрушки», ряд натюрмортов, «Сусанна и старцы», «Иосиф», «Волчица. Ромул и Рем», «Ночной фонтан», «Первый снег», «Леда и лебедь», «Самсон и лев», «Ливень.Тропики», «Сад ангелов» - «открылась бездна, звезд полна...»

Но и, конечно, чудная народная, лубочная серия «Есть по Чуйскому тракту дорога...» В основе жалобная, но могучая по силе и вере в любовь песня. В основе песни легенда о Коле и Рае. Коля - коренной, у него полуторка. Рая - заезжая, у нее Форд. Любовь полуторки к Форду кончится трагедией. Рая, лихача, гибнет в обрыве, Коля - не тот, кто забудет, он станет птицей, он полетит над этим проклятым трактом, и память о ней не умрет... Именно потому, что он такой, в песне будет петься (а в композицию картин впишутся рваные строчки, написанные корявой, малограмотной рукой): «С той поры неприступная Рая не летит над обрывом стрелой. Едет тихо, как будто устала, лишь штурвал держит крепкой рукой». А в серии сюжетов, запечатленных в шести холстах, эта тема получит сочное, трогательное, полетное воплощение... Словом, так и кажется, что этот Фатеев тихо, несомненно, про себя, но говорит: «Я понимаю тебя, мир, знаю. Так знаю. Посмеюсь... но все-таки люблю. И буду сочинять тебя сто раз... Но только с неподсудной свободой игры и импровизации!»

Отдельное достояние выставки, хотя опять же замешанное в калейдоскоп опытов, - театральные эскизы художника. В основном они связаны с Новосибирским драматическим театром п/р Сергея Афанасьева. Это больше десятка эскизов к «Хануме» (б. т. г., 2009): Акоп, Ханума, торговец вином и торговец мясом - сочная пестрота кавказского мира освещена остроумным гротеском фатеевского зрения. Эскизы декораций к «Испанским страстям» и «Чудесной башмачнице» Ф.Г.Лорки (б. т. г., 2010) просто танцуют эстетическими знаками этой культуры, увлекают в карнавал испанского национального колорита, преломленного особым фатеевским юмором. Театр ли весь мир, Фатеев ли - театр без границ... - все на откуп умеющим видеть в замысле художника будущие спектакли, исполненные этого первичного, первопричинного азарта и фантазии.

Акт 3-й. Птицы

А птицы уже летят высоко

Ключевым местом в первом зале, отданном Владимиром Фатеевым своим ученицам, местом открытия и вообще акцентом первого знакомства публики с экспозицией стал плакат, сделанный с давней, известной картины Фатеева «Птицы».

В квадрате чисто голубого неба распластали крылья совсем не натуральные, но такие живые птицы, что, кажется, феномен мироздания именно в этой заполненности небес, именно в этом колорите, именно в этой свободной неправильности форм, именно в этой метафоре творчества и души. Выставка полетала. Выставка попарила. Разомкнутость, теплая космичность жизни была явлена миру в содружестве начинающих свой путь молодых художниц и их мастера. Может, именно такой порыв - залог будущего нашего наслаждения несомненной алгебры и вдохновенной гармонии мастеров всех времен. В Новосибирске этот тезис получил полное и безоговорочное подтверждение.

Светлана ДРОЗДОВИЧ

Новосибирск

***

Владимир Фатеев родился в Красноярске в 1951 году. Окончил Красноярское художественное училище им. В. Сурикова, затем Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В Новосибирске живет с 1983 года. Плодотворно работает как театральный художник, оформил более 80 спектаклей в различных театрах России. Но не меньше Фатеев известен и как уникальный живописец и график, его работы находятся в российских музеях, в частных коллекциях в Австралии, Израиле, Польше, США, Японии. Отдельным разделом на выставке представлены работы его учеников - преподавательской работе Фатеев отдает много времени и сил, считая эту область своей деятельности не менее важной, чем собственно творчество.

Фотогалерея

Отправить комментарий